苫米地英人『超国家権力の正体』 [本]

苫米地英人著『超国家権力の正体』。

苫米地英人著『超国家権力の正体』。辻原登「陥穽(かんせい) 陸奥宗光の青春」(225)

小二郎が感じたのは法廷全体を支配する、中国人殺害によってイギリス人が有罪になることはありえない、という濃厚な雰囲気だった。

弁論は、行為に基づく「法」ではなく、「価値」の問題にすり替わっている。

「被告席にいる二人は、前途有為のイギリスの青年であります。一方、ワン・ミンは中国の乞食でした。彼が中国人であること、乞食であることは神によって定められたことです」

一時間の審理ののち陪審員の採決に移り、全員が無罪の評決を下した。傍聴席では、小二郎とケズィックを除く全員が立ち上がって拍手した。

「恥ずかしいよ」

とケズィックは呟いた。

小二郎は、かつて伊藤俊輔がロンドンへの途上、桂小五郎宛の手紙の中で、高杉晋作について綴った言葉を思い出していた。

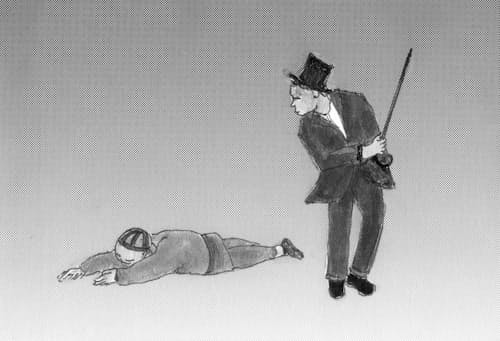

高杉は、上海で英国人が清国人を奴隷のようにステッキで打つのを目撃し、もし日本が植民地化されれば彼らは同様に振る舞うだろう、それを防ぐには攘夷しかないと考え、久坂玄瑞、井上聞多、山尾庸三、伊藤を率いて御殿山のイギリス公使館焼討に走った。その僅か五カ月後、伊藤たちは当のイギリスへ留学のため出発するのだが……。

高杉晋作が上海を訪れたのは文久二年(一八六二)五月である。幕府は、清朝の動乱(太平天国の乱)と欧米列強の対アジア政策の情報収集のため、交易を名目に御用船「千歳丸」を上海に派遣した。長州藩からは高杉が、薩摩藩からは五代友厚(ごだいともあつ)が選ばれて乗船した。

四年前、高杉が上海で見た光景は、今、小二郎が体験している世界と何も変わっていない。しかし、最早攘夷思想は破綻している。小二郎が帰国するには、高杉が持ち帰った攘夷思想とは違った新しい政治思想を獲得していなければならない。

一八六七年の年が明けた。上海に来て一年近くがたつ。小二郎のマンダリン(標準中国語)もかなり上達した。商会の仕事は主に海運による商品の輸出入業務だが、多忙を極めた。

モンテスキューの『法の精神』を読了した。読了の記念として、小二郎は次のようなパラグラフを脳裏に刻んだ。

「自然状態では、人間は確かに平等なものとして生まれる。だが人間は、自然状態に止(とど)まることは出来ないであろう。社会は平等を失わしめる。そして、人間は法によってのみ再び平等となる」

コメント 0