三島由紀夫の死から50年 [日記、雑感]

その事件をどう思ったか、何か書いたはずだと思い、当時持ち歩いていたノートを開いた。大学紛争の最中は毎日のようにことこまかに書いていたノート(移ろうままに3)も、嵐が過ぎて2年間留年することになり、ひとまず落ち着いた5回生、ノートに書くことも少なくなっていたが、さすがこの事件には反応していた。事件の第一報は大学からの帰途、だれだったかの家に立ち寄ってそこで聞いたような気がする。自転車で帰る川沿い4キロぐらいの道のり、頭の中がごちゃごちゃになっていた記憶がある。ノートに書いたのは翌朝の新聞(多分、朝日新聞)を見てからのことだった。その後『豊饒の海』を面白く読んだが、それからも三島に対する距離感は変わらない。

昨年の10月にこう書いていた。《昨日、『近衛上奏文と皇道派ー告発 コミンテルンの戦争責任』(山口富永)のコメント欄に、《亀さんブログで取り上げていただきました。

http://toneri2672.blog.fc2.com/blog-entry-1727.html 三島由紀夫についての諸評価を知ることができました。『英霊の声』は神道天行居と関わります。「生きる事実」と「書かれたもの」の異和を感じていました。昭和天皇も今東光師もそれを三島に感じておられたのではないかと思いました。三島の最期は、その辻褄合わせのような気がしています。》と書きつつ西田幾多郎を思ったのだが、三島由紀夫が「芸人」のように思えてしまった。哲学者と文学者の違いかと思ったが、必ずしもそうではない。若松英輔氏が三島由紀夫に惹かれることはない。井筒俊彦にしても、西田幾多郎にしても、「自己を垂直的に深める」ことが第一義であった。三島はといえば、ひたすら「知識の海」を泳いでいたように見えてしまう。》(100分de名著「善の研究 西田幾多郎」(若松英輔)https://oshosina.blog.ss-blog.jp/2019-10-20-1)

・

* * * * *

・

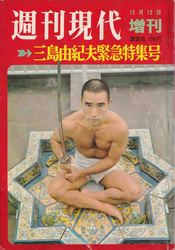

三島由紀夫が昨日割腹自殺。昨日ニュースで聞いたときは、何が何だかわからないという気持。そのショックだけが自分のものであり、三島は、自分の外にあるにすぎなかったのが、三島が言ったという「矛盾を生きてきた」という言葉を今日の新聞で読んだ時から、三島の気持というものが自分の中に徐々に入り込んできた。「ありうることだ。そして彼は彼なりに必然だった」ということ。三島がああいう死に方をして、新聞の第一面のトップに扱われることを、三島自身不自然に感じてはいなかったに違いないことによって、三島にとってあの行動は必然であったに違いないのだ。三島が、名実ともに世間を超えている、と自分が納得した時から、あの行動は必然である。悲壮感は微塵もない。自己の必然性を全うする快感だけだ。それを倒錯というなら、三島の生そのものが倒錯なのであり、その倒錯ゆえの三島なのだ。倒錯のうちに生き、倒錯のうちに死んだのだ。倒錯のうちの必然性に従って。彼はある時期において、その倒錯を現実に生きる上においては逆転しうる時期があったはずだ。倒錯を自己の内部に閉じ込めての生き方も可能であったはずだ。三島に、悲劇性をみようとするならば、そこにこそある。そうした逆転の可能性を奪ったのが、戦争なのだろう。社会全体が倒錯のうちに快感を見出すものとしての戦争。それに対する三島の一体感。では一体、終戦以後、それを三島はどのようにして持続させえたのか。そこに原点をすえつつ生きた、その持続力の強さ、そこに、三島の弱さからの、文学によって世間を超えることのできた三島の強さがある。

1970.12.6 9:05AM

内村剛介(週間読書人)

「人は死ぬときは文学者として死ぬのではない。美学に死ぬのではない。そのとき三島は美学の果てに美学的に死んだのだといちおうはいうてもよい。ただそれは、ただのひと平岡の虚無が三島の美学を喰い破って顔を出したその果てに、つまり、三島由紀夫の美学の破綻の果てに、平岡公威が死んだということにすぎぬ。」

コメント 0